#CoderDojo に関わりはじめて【CoderDojo Advent Calendar 2018】

この記事は CoderDojo Advent Calendar 2018 の 17日目の記事です。

はじめに

今年の9月からメンターとしてCoderDojoに関わりはじめた you(@youtoy)です。メンターをやっているときは、よく「ようちゃん」と表示された、光るLEDの名札をつけて活動しています。

初めての #CoderDojo & 初メンター、

— you (@youtoy) 2018年9月22日

始まりました。 pic.twitter.com/QLTjDn0uTP

第9回CoderDojo御茶ノ水 で初めてメンターをやって以来、御茶ノ水・池袋・横浜・秋葉原(※現在、名称を末広町に変更中のようです)の4箇所でメンターをしてきました(9月〜12月の間で、10回ほど参加しました)。

この記事では、CoderDojoを知ったきっかけや、メンター活動での出来事などについて書いていこうと思います。

CoderDojoを知ったきっかけ

初めてCoderDojoの名前を聞いたのは4年前の11月末、TEDxKids@Chiyoda 2014というイベントがきっかけでした。

自分はそのイベントには、中学生が主導して進めたプログラミングワークショップ(※iPadのPyonkeeを利用)の、大人側の主担当者として参加していました。

↓こちらは、そのワークショップのスタッフ・参加者の集合写真です(※公式のflickrで公開されているもの)。

そのイベントではステージのでプレゼンテーションも並行して行われていて、2014年の登壇者 の一人がCoderDojo Kashiwaの宮島衣瑛さんでした。

↓2014年の登壇時の公式動画

それをきっかけにCoderDojoを知り、とても興味を持ったのですが、この少し後から3年ほどは体調をかなり崩し、プライベートでのコミュニティ活動・ボランティア活動を休止していました。

幸い、今年の2月から活動を再開できる状態となり、その中で再びCoderDojoの情報に触れるきっかけがあったことから、CoderDojoの詳細について、あらためて調べたりしました。

そして、まずは自宅から移動しやすい場所で参加をしてみようと、第8回 CoderDojo池袋の参加申し込みをし、初メンターをする予定でした。

そんな中、とあるご縁でCoderDojo御茶ノ水を紹介いただき、初メンターは当初の予定の1週間前、第9回CoderDojo御茶ノ水 となりました。

子どもと関わるボランティア活動(IT系以外)

ちなみに、子どもと関わる活動については、仙台で学生生活を送っていた2003年ごろに始めました。

そのころから専門分野は通信・情報といったIT関連だったものの、活動ではITに関係しない、保育園での保育補助や小学校での授業補助のボランティアを、学外でやっていました。

そして、就職後もプライベートで子どもと関わる活動を続け、また、保育園・小学校以外に児童館や地域の大学のサークル活動(※近隣地域の社会人ボランティアとして参加)等へも活動先を拡げ、イベントでのパフォーマンスや遊び相手などの、それまでやっていなかった新しい内容も取り組んでみたりしました。

このように10年ほど活動を続けつつ、2013年ごろからは社会人向けのIT系イベントにもプライベートで参加するようになりました。

そこで会った方と話をする中で、子ども向けのプログラミングイベントのお誘いをいただき、プロラグラミングサポートなど、IT分野で子どもと関わる活動を行うようになった、その一方で、CoderDojoを知ったのはしばらく経った後でした。

IT関連の子どもと関わるボランティア活動

CoderDojoに参加する前に関わった子ども向けのプログラミングイベントにどのようなものがあったか、いくつか記載してみます。

● NASAハッカソン(Space Apps Challenge Tokyo)でのArduino工作ワークショップ

参加者の方の参加レポート「NASAハッカソンの子供向けワークショップで体験したこと #spaceappstokyo #SpaceApps」より

⇒ ArduinoでLEDを光らせる、いわゆるLチカと、アルミホイルやセロファン・箱などを使った工作を組み合わせた、オリジナルのプラネタリウム作成のワークショップです。参加者の子ども達のプログラミング・工作のサポート役で参加しました。

● Hour of Code プログラミングワークショップ(Scratchを利用)

主催団体のブログ記事「Hour of Code プログラミングワークショップ: MamaBA TOKYO」 より

⇒ サポーターでの参加です。ちなみに、3年間の活動休止の以前に初めてで唯一、Scratchに触れた機会でした。

● 女の子向けのプログラミングイベント(JavaScriptを利用)

⇒ 中学生・高校生の女の子コンビが主催したイベントで、メイン講師(全体の1/3くらいを分担)とサポーターをやりました。

※ 当時の関連記事を探そうとGoogleで検索したら、なんと、コーダー道場ジャパンのFacebookページでのイベント紹介の投稿がでてきました(ビックリ!)。

ちなみに、そこで紹介されていたイベントページは以下のものです。

●Salon-A 「女子のためのプログラミング教室 ♪ with html5j 」

● Arduinoを使ったキャタピラ車の組み立て・プログラミングの体験イベント(JavaScriptを利用)

キャタピラ車の組み立て・プログラミング制御の1DAYプログラミング体験会に関するFacebook投稿、および、Twitterでのツイートより。

キャタピラ車の組み立てからその制御を行うプログラミングまで、1日で体験する事ができる1DAYプログラミング体験会を10月25日(土)に開催しました!「はやくキャタピラを動かしたい」と夢中で開発に取り組んでいる姿が印象的でした^^ pic.twitter.com/RkrqZTZ9j7

— Tech Kids School(テックキッズスクール) (@TechKidsSchool) October 27, 2014

⇒ 参加者の子ども達の、電子工作・JavaScriptでのプログラミングをサポートする役割で参加しました。

CoderDojoのメンターをしていて考えていること・やっていること(の一部)

いろいろ前置きが長くなりましたが、ここからCoderDojoのメンターをやっている中での話を書いていきます。

まず、考えていること・やっていることについて、一部を書きたいと思います。

活動では、試行錯誤の部分は多々ありますが、例えば以下のようなことを意識していたりします。

一緒に楽しむ

メンターをする中で時間の余裕があるときは、子ども達にまじって、自分もScratch・micro:bit等を使った作品を作ってみたりしています。

そのときに考えているのは「子ども達を巻きこんで楽しめるものができないか」ということです。

いつもできているとは限らないですが、実現できたかもしれない一例として、カメラ機能を利用した音を奏でられる作品を作って、発表時間の中で子ども達を巻きこんだことがありました。

⇒ 子ども達が「自分でも作ってみたい!」と思ったときに、初心者でも内容を読み取りやすいようにしたいと考え、機能はできるだけ必要最小限の部分のみにして、シンプルなプログラムを作るようにしてみています(自分がScratchで複雑な仕組みを作ろうとすると、まだ慣れてないので時間がかかってしまう、という背景もあるのですが)。

また、自分が購入している、よく子ども向け教育でも活用されているガジェットを持ち込んでは、それを紹介したりもしてみています。

↓CoderDojo秋葉原の公式の投稿より

↓上記の際のツイート

↓第18回CoderDojo横浜に参加した際のツイートより今日は秋葉原の #CoderDojo 。

— you (@youtoy) November 24, 2018

( @coderdojoAkiba )

いつもの光る名札に、

その他、Scratchと連携する・ブロックプログラミングで使える、といったガジェットなどを中心に、

あれこれ持って来ました。

●第三回CoderDojo秋葉原開催します!!

https://t.co/zFRaTHABao pic.twitter.com/WwetVDTs1u↓第11回CoderDojo池袋に参加した際のツイートより今日の午後は横浜での #CoderDojo 。

— you (@youtoy) October 8, 2018

いつもの光る名札も持参してます。

メンターさんのネタ発表タイムというのがあり、

小型ドローンの Tello を Scratch で制御するのをやってみました。

今は、子ども達のサポート中。

●第18回 CoderDojo横浜

https://t.co/UH8yjxW4Zq #coderdojoyokohama pic.twitter.com/ROEU3kyzyv今日のCoderDojo池袋にも、昨日の御茶ノ水に持ち込んだセットを持参。

— you (@youtoy) December 16, 2018

昨日との差分で、MESHと、今朝入手したばかりのコーディングカードも。

今日は、自分がScratchの利用サポートをしてたので、これはメンターのデモと、興味をもった方への見せる用となりました。#coderdojo-ikebukuro#CoderDojo pic.twitter.com/O0HsBZ6Zkt

⇒ 基本的に、Scratchと連携する・ブロックプログラミングで扱える(子ども達が制御等を試せる)ものがメインとなるよう、持参するものを決めています。さらに、可能であれば高価でないもの(気軽に買って試せそうなもの)にしたいところなのですが、それはなかなか難しい場合も・・・。

また、子ども達が作品作りには活用はできないものの、試して楽しめそうなもの・興味をひきそうなもの、といったものを少し混ぜて持ち込むこともあります(上記の事例では、スマートスピーカー)。

余談ですが、ガジェットはよく購入していて、その一部を自分が主催のイベントに持ち込んだときの様子が、例えばこんな感じです。

イベント「第6回 スマートスピーカーもくもく会@LODGE」に持ち込んだガジェット類

子ども達から学ぶ

自分がScratchは初心者ということもあり、参加者の中でScratchをある程度使い慣れている子達が、便利そうな機能を使っているときや知らない機能を使っているときに、「今の便利そうだね。どうやって使うの?」、「今の何?教えて!」と聞いたりしています。

慣れてる子が活用していることは、他の初心者の子にとても役立つだろう、と思うところがあり、意識的・積極的に、そういったポイントを探すようしています。

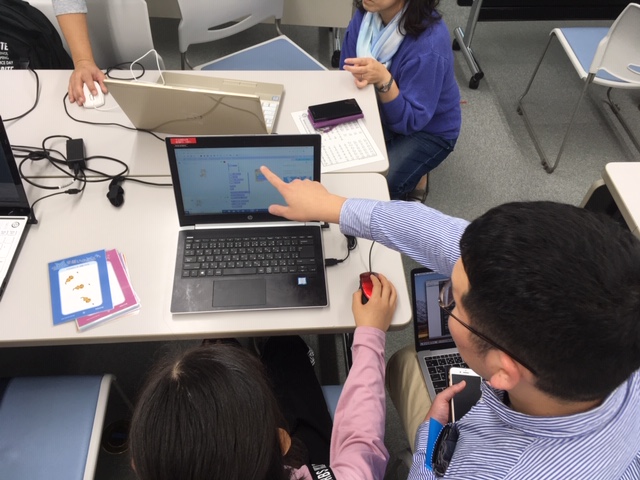

また最近、micro:bit と Scratch 3.0 を組み合わせて作品を作ってみたりしていますが、そこで活用している Scratch Link は、御茶ノ水でのCoderDojoで以下の写真の子に教えてもらいました(その子が持参していたmicro:bitをPCにサクッとつなげていたので、「簡単に(無線で)つなげたりできるの?」と聞いて、教えてもらいました)。

そして、参加している各Dojoの発表のときは、子ども達の作品の工夫のポイント・独創的な部分(プログラムだけでなく、素材の選択・活用や、ストーリーものの作品の場合のストーリー構成など)を積極的に探しながら見ています。

また、発表しない子がいる場合があるので、発表までの時間のメンターをしている途中で、できるだけ参加している子達の全員のところをまわって「今日は何を作ろうとしてるの?」と聞く感じで声をかけつつ、作成中のところを見せてもらったり、話を聞いたりするように心がけてます。

初めてプログラミングを体験する参加者の子の話

初プログラミングの子への対応の試行錯誤

CoderDojo御茶ノ水のチャンピオンの方が行っていた、初めてプログラミングをする子向けの「ネコ逃げ」の作成を、自分も子ども達に混ぜてもらって体験したとき、その過程をメモしたり、意識的に覚えていたりしました。

作り方自体の流れをメモする・覚えるというのもあったのですが、それ以上に気にしていたのは、子ども達の反応が特に良かったポイントやその時の要因についてです。

そして、その内容を他のDojo(具体的には、池袋や秋葉原)の初プログラミングの子向けに自分でやってみたり、複数回やる中で自分なりの工夫を加えてみたりしている途中です。

以前からの活動でやっていた、IT系以外の子どもと関わるボランティアでも、子ども達とのコミュニケーション・子ども向けのパフォーマンスをやる場合のやり方や子ども達へ話すストーリーなどを、上手い人のやり方からまなびつつ、自分に合う形にしてみたり、自分なりの工夫を考えてみたり、試した内容の振り返りをして、ということをやってきたのがあるのですが、それのプログラミングバージョン、という感じです。

嬉しかった瞬間

そのネコ逃げ(+α)をやっている途中や、作り終わった後に「思ってたよりも、ずっと楽しかった!また来たい!」と言われたときや、帰り際に「今日はすごく楽しかった!またね!」と言われたときは、喜びがこみ上げてきました。

その子にとって、一生に一度の「初めてプログラミングのプログラミング体験」が、素敵な笑顔にあふれるものになったと思うと、本当に嬉しいです。

終わりに

4箇所のCoderDojoに10回ほど参加して活動をしている中で、それぞれのDojoの色が感じられ、それぞれで異なる学びがあります。

参加者の子ども達からも学ぶことがあり、また、たくさん元気をもらうこともできます。

引き続き、来年もCoderDojoのメンターをやっていければと思います。

その他

普段から、様々なイベントに足を運んでいるのですが、CoderDojo関連の自分が参加したものを2つ書いてみます。

イベント「Jamesと話そう!」

下北沢で行われた、CoderDojoの共同創設者の James Whelton(ジェームズ・ウェルトン)さんと話をする会に参加しました。 この後も、食事をしながらの懇親会が行われ、楽しい時間を過ごせました。

夕方に仕事で新宿にいたのもあり、夜に #CoderDojo の創設者の Jamesさんと話をする会に、混ぜてもらいました。https://t.co/JYpn4bOU3y

— you (@youtoy) December 5, 2018

拙い英語で、話したいことが伝わっていたか不安はありますが、内容のキーワードは伝えられたかな(日本語混じりだった所は、訳してもらって助かりました)。 pic.twitter.com/AI8QnsiasC

イベント「JAWS FESTA 2018 OSAKA CoderDojo ニンジャ Meetup」

パナソニック スタジアム 吹田で行われたイベント「JAWS FESTA 2018 OSAKA CoderDojo ニンジャ Meetup」を見学させてもらいました。

JAWS FESTA 2018 OSAKA CoderDojo ニンジャ Meetup の発表会。

— you (@youtoy) November 3, 2018

各チームの発表が続きます。#coderdojo #jawsug #jft2018 pic.twitter.com/GVOKVOZiWi

この時は、「JAWS FESTA 2018 OSAKA」に参加するために会場にいたのですが、同じ会場内で行われていた「JAWS FESTA 2018 OSAKA CoderDojo ニンジャ Meetup」の見学もさせてもらう機会がありました。

余談ですが、この日の前日の夜は、東京でIT系イベントの運営スタッフ(プライベートでの活動)をやって、さらに、このイベント翌日の朝はCoderDojo横浜のメンターをする日だったため、往復とも夜行バスを使い滞在は土曜1日のみ、というハードスケジュールでした。